- Accueil

- Contes

Contes

Les portes de l'Enfer et du Paradis

![]() chercheursdeverites

25/12/2018

chercheursdeverites

25/12/2018

Nobushige le samouraï se présenta devant le maître zen Hakuin et lui demanda :

- Y a t-il réellement un paradis et un enfer ?

- "Qui es tu ?" demanda le maître

- Je suis un samouraï répondit le guerrier

- "Toi, un soldat !" s'exclama Hakuin. "Mais regarde-toi. Quel seigneur voudrait t'avoir à son service ? Tu as l'air d'un mendiant."

La colère s'empara de Nobushige. Il saisit son sabre et le dégaina.

Hakuin poursuivit :

- "Ah bon, tu as même un sabre !? Mais ton arme est sûrement trop émoussée pour me couper la tête."

Hors de lui, le samouraï leva son sabre, prêt à frapper le maître. A ce moment celui-ci dit :

- "Ici s'ouvrent les portes de l'enfer"

Surpris par la tranquille assurance du moine, le samouraï rengaina et s'inclina.

- "Ici s'ouvrent les portes du paradis.", lui dit alors le maître.

Conte zen

Le Geai paré des plumes du Paon

![]() chercheursdeverites

11/11/2016

chercheursdeverites

11/11/2016

Un paon muait : un geai prit son plumage ;

Puis après se l'accommoda ;

Puis parmi d'autres paons tout fier se panada,

Croyant être un beau personnage.

Quelqu'un le reconnut : il se vit bafoué,

Berné, sifflé, moqué, joué,

Et par messieurs les paons plumé d'étrange sorte ;

Même vers ses pareils s'étant réfugié,

Il fut par eux mis à la porte.

Il est assez de geais à deux pieds comme lui,

Qui se parent souvent des dépouilles d'autrui,

Et que l'on nomme plagiaires.

Je m'en tais, et ne veux leur causer nul ennui :

Ce ne sont pas là mes affaires.

Jean de La Fontaine, Livre IV

![]() chercheursdeverites

02/02/2016

chercheursdeverites

02/02/2016

Un éboueur entra dans la rue des parfumeurs et tomba inanimé.

Des passants tentèrent de le ranimer en lui faisant respirer de suaves essences : son état ne fit qu'empirer.

Un ancien éboueur vint à passer.

Il jugea la situation d'un coup d'oeil, mit sous le nez de son confrère des déchets infects : celui-ci reprit aussitôt connaissance.

"Ça, c'est du parfum !" s'écria-t-il.

Si vous restez attaché par habitude au petit nombre de choses dont vous avez l'expérience, votre condition sera misérable, comme celle de l'éboueur dans la rue des parfumeurs.

Idries Shah : "Contes derviches"

![]() chercheursdeverites

12/11/2015

chercheursdeverites

12/11/2015

Un Scorpion devait traverser une rivière, mais ne sachant nager, il demanda de l'aide à une Grenouille qui se trouvait près de lui. Alors, d'une voix douce et suave, il lui dit :

"S'il te plaît, porte-moi sur ton dos et emmène-moi sur l'autre rive".

La Grenouille lui répondit :

- "Je serais folle ! Comme cela, à peine serons-nous dans l'eau que tu me piqueras et me tueras !".

- "Et pour quelle raison le ferais-je ?" rétorqua le Scorpion "Si je te piquais, tu mourrais, et moi, ne sachant pas nager, je coulerais ! ".

La Grenouille réfléchit un instant, et fut convaincue par l'objection sensée du Scorpion, le chargea sur son dos et ensemble, ils entrèrent dans l'eau.

À la moitié du parcours, la Grenouille sentit sur son dos une douleur intense, et comprit qu'elle avait été piquée par le Scorpion. Alors que tout deux allaient mourir, la Grenouille demanda à son fol invité la raison de son geste insensé.

- "Parce que je suis un Scorpion... " répondit-il "C'est ma nature".

![]() chercheursdeverites

28/09/2014

chercheursdeverites

28/09/2014

Je lui ai demandé la Force, et D-ieu m'a donné la difficulté pour me rendre fort. Je lui ai demandé la Sagesse, et D-ieu m'a donné des problèmes à résoudre. Je lui ai demandé la Prospérité, et D-ieu m'a donné des muscles et un cerveau pour travailler. Je lui ai demandé du Courage, et D-ieu m'a donné des dangers à surmonter. Je lui ai demandé l'Amour, et D-ieu m'a confié la tâche d'aider les nécessiteux. Je lui ai demandé des Faveurs, et D-ieu m'a donné des opportunités. Je n'ai rien reçu de ce que je voulais, mais j'ai obtenu tout ce dont j'avais besoin. Ma prière a été entendue.

Gli ho chiesto la forza e Dio mi ha dato difficoltà per rendermi forte. Gli ho chiesto la saggezza e Dio mi ha dato problemi da risolvere. Gli ho chiesto la prosperità e Dio mi ha dato muscoli e cervello per lavorare. Gli ho chiesto il coraggio e Dio mi ha dato pericoli da superare. Gli ho chiesto l'Amore e Dio mi ha affidato persone bisognose da aiutare. Gli ho chiesto favori e Dio mi ha dato opportunità. Non ho ricevuto nulla di ciò che volevo ma tutto quello di cui avevo bisogno. La mia preghiera è stata ascoltata.

Le Monument National des sites fossilifères de John Day - Oregon

![]() chercheursdeverites

09/06/2014

chercheursdeverites

09/06/2014

Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher dans un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette.

Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci : "Enterrons la divinité de l'homme dans la terre". Mais Brahma répondit : "Non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera".

Alors les dieux répliquèrent : "Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans". Mais Brahma répondit à nouveau :

"Non, car tôt ou tard l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour il la trouvera et la remontera à la surface".

Alors les dieux mineurs conclurent : "Nous ne savons pas où la cacher car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour".

Alors Brahma dit : "Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme : nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher".

Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui.

![]() chercheursdeverites

25/12/2013

chercheursdeverites

25/12/2013

Il était une fois une ville constituée de deux rues parallèles. Un derviche passa de l'une à l'autre. Quand il entra dans la seconde,les passants remarquèrent que ses yeux ruisselaient de larmes.

"Quelqu'un est mort dans l'autre rue !" s'écria l'un deux.

Tous les enfants du quartier eurent bientôt repris le cri du passant, qui parvint ainsi aux oreilles des habitants de la première rue.

Or le derviche pleurait pour la seule raison qu'il avait épluché des oignons. Les adultes des deux rues étaient si affligés et pleins d'appréhension (car les uns et les autres avaient des parents de l'autre côté) qu'ils n'osaient pas approfondir la cause de ce tumulte.

Un sage tenta de les raisonner. Aux habitants de la première rue, il demanda pourquoi ils n'allaient pas questionner les habitants de l'autre rue sur ce qui s'était passé. Il demanda la même chose à ceux de la seconde. Mais tous étaient trop désorientés pour prendre la moindre décision. Certains dirent au sage :

"Nous croyons savoir que les gens d'à côté sont atteints de la peste."

La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Chacune des deux communautés fut bientôt persuadée que sa voisine était condamnée.

Quand le calme fut plus ou moins revenu, il apparut aux uns comme aux autres qu'il n'y avait d'autre issue que la fuite.

L'ordre fut donné d'évacuer la population.

Les siècles ont passé, dans la ville désertée il n'y a pas âme qui vive. Non loin se trouvent deux villages. Chacun conserve la mémoire de sa fondation : dans l'un comme dans l'autre, on vous racontera comment, en des temps anciens, la population d'une ville menacée par un terrible fléau vint s'établir là, au terme d'un exode qui la sauva de la destruction.

Idries Shah "Contes derviches" ; d'après "Les Secrets des Reclus" du Sheikh Qalandar Shah

![]() chercheursdeverites

04/07/2013

chercheursdeverites

04/07/2013

Un jour, des Indous amenèrent un éléphant. Ils l'exhibèrent dans une maison obscure. Plusieurs personnes entrèrent, une à une, dans le noir, afin de le voir. Ne pouvant le voir avec les yeux, ils le tâtèrent de la main.

L'un posa la main sur sa trompe et dit : "Cette créature est telle un tuyau d'eau."

L'autre lui toucha l'oreille : elle lui parut semblable à un éventail.

Lui ayant saisi la jambe, un autre déclara : "Cela ressemble à un pilier."

Après avoir passé la main sur son dos, un autre dit : "En vérité, cela est comme un trône".

De même, chaque fois que quelqu'un entendait une description de l'éléphant, il la comprenait d'après la partie qu'il avait touchée.

Si chacun d'eux avait été muni d'une chandelle, leurs paroles n'eûrent pas été différentes.

L'oeil de la perception est aussi limité que la paume de la main qui ne peut cerner la totalité de l'éléphant.

L’œil de la mer est une chose, l'écume en est une autre ; délaisse l'écume et regarde avec l’œil de la mer. Jour et nuit, provenant de la mer, se meuvent les flocons d’écume ; tu vois l’écume, non la mer. Que c’est étrange !

Nous nous heurtons les uns contre les autres comme des barques ; nos yeux sont aveuglés ; l'eau est pourtant claire.

Ô toi qui t'es endormi dans le bateau du corps, tu as vu l'eau ; contemple l'Eau de l'eau.

L'eau a une eau qui la pousse, l'esprit un esprit qui l'appelle.

Djalal-od-Dîn-Rûmî, extrait du "Mathnawī"

![]() chercheursdeverites

11/06/2013

chercheursdeverites

11/06/2013

Un pauvre paysan chinois suscitait la jalousie des plus riches du pays parce qu’il possédait un cheval blanc extraordinaire. Chaque fois qu’on lui proposait une fortune pour l’animal, le vieillard répondait :

- Ce cheval est beaucoup plus qu’un animal pour moi, c’est un ami, je ne peux pas le vendre.

Un jour, le cheval disparut. Les voisins rassemblés devant l’étable vide donnèrent leur opinion :

- « Pauvre idiot, il était prévisible qu’on te volerait cette bête. Pourquoi ne l’as-tu pas vendue ? Quel Malheur ! »

Le paysan se montra plus circonspect :

- « N’exagérons rien dit-il. Disons que le cheval ne se trouve plus dans l’étable. C’est un fait. Tout le reste n’est qu’une appréciation de votre part. Comment savoir si c’est un bonheur ou un malheur ? Nous ne connaissons qu’un fragment de l’histoire. Qui sait ce qu’il adviendra ? »

Les gens se moquèrent du vieil homme. Ils le considéraient depuis longtemps comme un simple d’esprit. Quinze jours plus tard, le cheval blanc revint. Il n’avait pas été volé, il s’était tout simplement mis au vert et ramenait une douzaine de chevaux sauvages de son escapade. Les villageois s’attroupèrent de nouveau :

- « Tu avais raison, ce n’était pas un malheur mais une bénédiction. »

- « Je n’irais pas jusque là, fit le paysan. Contentons-nous de dire que le cheval blanc est revenu. Comment savoir si c’est une chance ou une malchance ? Ce n’est qu’un épisode. Peut-on connaître le contenu d’un livre en ne lisant qu’une phrase ? »

Les villageois se dispersèrent, convaincus que le vieil homme déraisonnait. Recevoir douze beaux chevaux était indubitablement un cadeau du ciel, qui pouvait le nier ?

Le fils du paysan entreprit le dressage des chevaux sauvages. L’un d’eux le jeta à terre et le piétina. Les villageois vinrent une fois de plus donner leur avis :

- »Pauvre ami ! Tu avais raison, ces chevaux sauvages ne t’ont pas porté chance. Voici que ton fils unique est estropié. Qui donc t’aidera dans tes vieux jours ? Tu es vraiment à plaindre. »

- « Voyons, rétorqua le paysan, n’allez pas si vite. Mon fils a perdu l’usage de ses jambes, c’est tout. Qui dira ce que cela nous aura apporté ? La vie se présente par petits bouts, nul ne peut prédire l’avenir. »

Quelque temps plus tard, la guerre éclata et tous les jeunes gens du village furent enrôlés dans l’armée, sauf l’invalide.

- « Vieil homme, se lamentèrent les villageois, tu avais raison, ton fils ne peut plus marcher, mais il reste auprès de toi tandis que nos fils vont se faire tuer. »

« Je vous en prie, » répondit le paysan, « ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l’armée, le mien reste à la maison, c’est tout ce que nous puissions dire. Dieu seul sait si c’est un bien ou un mal. »

Attribué à Lao Tseu

![]() chercheursdeverites

10/04/2013

chercheursdeverites

10/04/2013

Il y a très longtemps, la Folie décida d'inviter tous les Sentiments, les qualités et les défauts, pour une insolite réunion amicale inaccoutumée.

Après s'être tous réunis autour d'un café, pour animer la rencontre, la Folie proposa de jouer à cache-cache.

"Qu'est-ce que c'est ?" demanda la Curiosité.

- "C'est un jeu. Je compte jusqu'à mille et vous vous cachez ; quand j'aurai terminé de compter, je vous chercherai et le premier que je trouverai sera le prochain à compter".

Ils acceptèrent tous, à l'exception de la Paresse, de la Peur, de la Vérité - qui ne voulait pas se cacher -, de l'Orgueil qui déclara que c'était un jeu stupide, de la Lâcheté qui préféra ne pas tenter.

1...2...3... commença à compter la Folie... Et la Foi monta au ciel, l'Empressement se cacha le premier n'importe où, la Timidité (timide comme toujours) se cacha au milieu d'un bosquet, la Joie courut au milieu du jardin insouciante de trouver une véritable cachette, l'Envie se cacha dans l'Ombre de Triomphe qui avait réussi à se hisser à la cime d'un arbre plus haut, la Tristesse commença à pleurer parce qu'elle ne trouvait pas de coin adéquat pour se cacher, la Générosité ne parvenait pas à se cacher car à chaque fois qu'elle trouvait un endroit elle le laissait à ses amis.

Un lac cristallin adapté à la Beauté,

Un souffle de vent ? Idéal pour la Liberté... Jusqu'à ce qu'elle décidât de se cacher dans un rayon de soleil.

Le Mensonge se cacha... On ne sait pas vraiment où... L'Égoïsme naturellement prit la meilleure place... Le Désir et la Passion se cachèrent dans un volcan... Et l'Omission, personne ne s'en souvient. Et le Désespoir était découragé entendant qu'on en était déjà à 999...

"MILLE ! Maintenant je vais commencer à vous chercher" dit la Folie.

La première à être trouvée fut la Curiosité, parce qu'elle n'avait pas pu s'empêcher de sortir pour voir qui aurait été le premier découvert.

En regardant sur le côté, la Folie vit le Doute au-dessus d'une clôture ne sachant pas de quel côté il serait mieux caché.

Et ainsi de suite, la Foi, la Passion, le Désir, l'Envie, le Triomphe, la Timidité et tous les autres.

Lorsque tout le monde fut réuni, la Curiosté demanda :

"Mais où est l'Amour ?"

Personne ne l'avait vu... La Folie commença à le chercher dans les arbres, sous les pierres, au-dessus d'une montagne...

Rien !

Puis vit un rosier, prit un morceau de bois et commença à chercher parmi les branches épineuses, lorsque soudain elle entendit un

cri... C'était l'Amour qui hurlait de douleur parce qu'une épine lui avait crevé un oeil.

La Folie ne savait pas quoi faire. Elle s'excusa d'avoir organisé un jeu aussi stupide, implora l'Amour pour obtenir son pardon et, bouleversée par le résultat de ce tort irréversible, alla jusqu'à lui promettre de le suivre pour toujours. L'Amour, reprenant courage, accepta la promesse et ces excuses si sincères.

Ainsi, depuis ce temps, l'Amour est aveugle et la Folie l'accompagne toujours.

Anonyme

![]() chercheursdeverites

10/03/2013

chercheursdeverites

10/03/2013

La grande erreur de notre temps, cela a été de pencher, je dis même de courber l'esprit des hommes vers la recherche du bien matériel.

Il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste et le vrai, le désintéressé et le grand.

C'est là, et seulement là que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même et par conséquent avec la société.

Il grande errore del nostro tempo, è stato di indirizzare, dico anche di più, di piegare lo spirito degli uomini verso la ricerca del benessere materiale. bisogna risollevare lo spirito dell'uomo verso la coscienza, verso il bello, il giusto e il vero, verso il disinteresse e verso ciò che è grande. È in questo modo, e solo in questo, che troverete la pace dell'uomo con sé stesso e di conseguenza la pace con la società.

Le vieux sage et les deux voyageurs

![]() chercheursdeverites

05/03/2013

chercheursdeverites

05/03/2013

Il était une fois un vieil homme assis à l’entrée d’une ville.

Un voyageur s’approcha de lui et lui dit :

- Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens dans cette ville ?"

Le vieil homme lui répondit par une question :

"Comment étaient les gens dans la ville d’où tu viens ?"

- Egoïstes et méchants, c’est la raison pour laquelle j’étais bien content de partir", dit le jeune homme.

Le vieillard répondit :

"Tu trouveras les mêmes gens ici."

Un peu plus tard, un autre voyageur lui posa la même question :

- Je viens d’arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?

Le vieil homme répondit encore une fois par la même question :

"Dis-moi mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d’où tu viens ?"

- Ils étaient aimables et accueillants. J’avais de bons amis et j’ai eu du mal à les quitter, répondit le jeune voyageur.

"Tu trouveras ici les mêmes", répondit le vieil homme.

Un homme assis tout près de là et qui avait tout entendu s’approcha du vieux sage et, sur un ton désapprobateur lui demanda :

- Comment peux-tu donner deux réponses différentes à la même question ?

Le vieil homme répondit :

"Chacun porte en lui sa vision du monde. Celui qui n'a rien trouvé de bon dans son passé ne trouvera rien de bon ici non plus. Celui qui avait des amis loyaux dans l'autre ville trouvera des amis loyaux et fidèles ici ; car chaque être humain a tendance à voir dans les autres ce qu'il est en son propre coeur."

Conte soufi

Le conte de l'Amour et du Temps

![]() chercheursdeverites

17/01/2013

chercheursdeverites

17/01/2013

Il était une fois une île sur laquelle vivaient tous les différents sentiments. Un jour on annonça aux sentiments que l'île allait couler.

Ils préparèrent donc tous leurs bateaux et partirent. Seul l'Amour resta. L'Amour voulait rester jusqu'au dernier moment. Quand l'île fut sur le point de sombrer, l'Amour décida d'appeler à l'aide.

La Richesse passait à côté de l'Amour dans un luxueux bateau. L'Amour lui dit:

"Richesse, peux-tu m'emmener ?"

- "Non car il y a beaucoup d'argent et d'or sur mon bateau. Je n'ai pas de place pour toi."

L'Amour décida alors de demander à l'Orgueil, qui passait aussi dans un magnifique vaisseau :

"Orgueil, aide moi je t'en prie !"

- "Je ne puis t'aider, Amour. Tu es tout mouillé et tu pourrais endommager mon bateau."

La Tristesse étant à côté, l'Amour lui demanda :

"Tristesse, laisse moi venir avec toi".

- "Ooh... Amour, je suis tellement triste que j'ai besoin d'être seule !"

Le Bonheur passa aussi à côté de l'Amour, mais il était si heureux qu'il n'entendit même pas l'Amour l'appeler !

Soudain, une voix dit :

"Viens Amour, je te prends avec moi."

C'était un vieillard qui avait parlé. L'Amour se sentit si reconnaissant et plein de joie qu'il en oublia de demander son nom au vieillard. Lorsqu'ils arrivèrent sur la terre ferme, le vieillard s'en alla. L'Amour réalisa combien il lui devait et demanda au Savoir :

"Qui m'a aidé ?"

- "C'était le Temps" répondit le Savoir.

"Le Temps ?" s'interrogea l'Amour. "Mais pourquoi le Temps m'a-t-il aidé ?".

Le Savoir sourit plein de sagesse et répondit :

- "C'est parce que Seul le Temps est capable de comprendre combien l'Amour est important dans la Vie".

Extrait de "La doctrine secrète de la déesse Tripura", conte indien librement adapté par Lila Khaled.

EnregistrerEnregistrer

![]() chercheursdeverites

21/12/2012

chercheursdeverites

21/12/2012

Un vieux Cherokee enseignait son petit-fils en lui parlant de ce qu'est la vie.

"Il y a un combat qui se déroule en moi", dit-il au garçon.

"C'est un combat terrible qui se produit entre deux loups. L'un est mauvais, il n'est que Colère, Orgueil, Mensonge, Désir, Tristesse et Regret,

Et puis il y a l'autre loup : il est bon, et n'est que Paix, Amour, Espoir, Humilité, Générosité, Vérité, Compassion, Humilité et Foi.

Ce combat terrible se passe aussi en toi, et à l'intérieur de chacun".

Le petit-fils réfléchit pendant une minute, puis demanda à son grand-père :

- "Et lequel des deux loups va gagner, grand-père ?".

Le grand-père cherokee sourit et répond :

"Celui que je nourris".

Conte Cherokee

![]() chercheursdeverites

11/11/2012

chercheursdeverites

11/11/2012

Quelqu'un vint un jour trouver Socrate et lui dit:

"Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?

- "Un instant, répondit Socrate. Avant que tu ne me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des trois passoires".

"Les trois passoires ?"

- "Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des trois passoires".

La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ?"

"Non. J'en ai seulement entendu parler..."

- "Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité.

Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien ?"

"Ah non ! Au contraire !"

- "Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain qu'elles soient vraies.

Tu peux peut-être encore passer le test, car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ?"

"Non. Pas vraiment".

- "Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ?"

EnregistrerEnregistrer

![]() chercheursdeverites

10/11/2012

chercheursdeverites

10/11/2012

Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie

Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,

Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties

Sans un geste et sans un soupir ;

Si tu peux être amant sans être fou d'amour,

Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre,

Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,

Pourtant lutter et te défendre ;

Si tu peux supporter d'entendre tes paroles

Travesties par des gueux pour exciter des sots,

Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles

Sans mentir toi-même d'un mot ;

Si tu peux rester digne en étant populaire,

Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,

Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,

Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi ;

Si tu sais méditer, observer et connaître,

Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,

Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,

Penser sans n'être qu'un penseur ;

Si tu peux être dur sans jamais être en rage,

Si tu peux être brave et jamais imprudent,

Si tu sais être bon, si tu sais être sage,

Sans être moral ni pédant ;

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite

Et recevoir ces deux menteurs d'un même front,

Si tu peux conserver ton courage et ta tête

Quand tous les autres les perdront,

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire

Seront à tous jamais tes esclaves soumis,

Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire

Tu seras un homme, mon fils.

Rudyard Kipling

![]() chercheursdeverites

17/10/2012

chercheursdeverites

17/10/2012

Sois généreux dans la prospérité, et dans l'adversité ne cesse de rendre grâces.

Mérite la confiance de ton prochain, et ne lui montre jamais qu'un visage amical et souriant.

Sois une parure pour le visage de la vérité, une couronne sur le front de la fidélité, un pilier du temple de la rectitude, un souffle de vie pour le corps de l'humanité, un drapeau des armées de la justice, un flambeau qui brille à l'horizon de la vertu, une rosée pour le sol desséché du cœur humain, une arche sur l'océan de la connaissance, un soleil dans le ciel de la bonté, une gemme au diadème de la Sagesse, une lumière qui brille au Firmament de ta génération, un fruit de l'arbre d'humilité.

![]() chercheursdeverites

20/07/2012

chercheursdeverites

20/07/2012

Un homme fit un jour des reproches à Bayazid, le grand mystique :

- J’ai jeûné, prié, pratiqué trente jours durant, et je n’ai pas trouvé la joie dont tu parles.

"Tu peux pratiquer trois cents ans encore, et tu ne la trouveras pas" dit Bayazid.

– Mais pourquoi ?

"Parce que ta vanité fait obstacle."

– Indique-moi le remède.

"Il y a un remède, mais tu ne pourras pas le prendre."

– Dis-le-moi quand même.

"Va chez le barbier, fais-toi raser la barbe, ta barbe vénérable, enlève tous tes vêtements, ceins-toi les reins d’une corde ; puis procure-toi une musette, remplis-la de noix et suspends-la à ton cou. Va sur la place du marché, et crie : « Une noix à tout gamin qui me donnera un coup sur la nuque ! » Présente-toi ensuite au tribunal, pendant qu’il est en séance, que l’on te voie ainsi accoutré."

– Mais je ne peux pas faire ça ! Indique-moi, je te prie, un autre remède, aussi efficace.

"C’est le premier pas, le seul effort que tu dois faire. Je t’ai dit que tu en serais incapable. Tu ne peux donc être guéri."

Certains - si sincères soient-ils ou que les autres prennent pour tels - peuvent être en réalité motivés par la vanité ou l'égoïsme. À cause de cela, ils ne peuvent apprendre.

Conte soufi, extrait de "L'alchimie du bonheur" - Al-Ghazali (1058-1111,Tus - Iran)

EnregistrerEnregistrer

![]() chercheursdeverites

17/03/2012

chercheursdeverites

17/03/2012

Près de Tokyo vivait un grand samouraï, déjà âgé, qui se consacrait désormais à enseigner le bouddhisme Zen aux jeunes gens. Malgré son âge, on murmurait qu'il était encore capable d'affronter n'importe quel adversaire.

Un jour arriva un guerrier réputé pour son manque total de scrupules. Il était célèbre pour sa technique de provocation : il attendait que son adversaire fasse le premier mouvement et, doué d'une intelligence rare pour profiter des erreurs commises, il contre-attaquait avec la rapidité de l'éclair.

Ce jeune et impatient guerrier n'avait jamais perdu un combat. Comme il connaissait la réputation du samouraï, il était venu pour le vaincre et accroître sa gloire.

Tous les étudiants étaient opposés à cette idée, mais le vieux Maître accepta le défi.

Il se réunirent tous sur une place de la ville et le jeune guerrier commença à insulter le vieux Maître. Il lui lança des pierres, lui cracha au visage, cria toutes les offenses connues – y compris à ses ancêtres.

Pendant des heures, il fit tout pour le provoquer, mais le vieux resta impassible. A la tombée de la nuit, se sentant épuisé et humilié, l'impétueux guerrier se retira.

Dépités d'avoir vu le Maître accepter autant d'insultes et de provocations, les élèves questionnèrent le Maître :

"Comment avez-vous pu supporter une telle indignité ? Pourquoi ne vous êtes-vous pas servi de votre épée, même sachant que vous alliez perdre le combat, au lieu d'exhiber votre lâcheté devant nous tous ?"

- "Si quelqu'un vous tend un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient le cadeau ?" demanda le samouraï.

"À celui qui a essayé de le donner, répondit un des disciples".

- "Cela vaut aussi pour l'envie, la rage et les insultes, dit le Maître. Lorsqu'elles ne sont pas acceptées, elles appartiennent toujours à celui qui les porte dans son coeur".

Conte zen

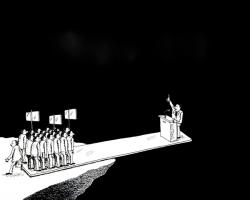

Étienne de la Boëtie - Discours de la servitude volontaire (extraits)

![]() chercheursdeverites

10/03/2012

chercheursdeverites

10/03/2012

Pour le moment, je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d’hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran seul qui n’a de puissance que celle qu’ils lui donnent, qui n’a pouvoir de leur nuire qu’autant qu’ils veulent bien l’endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal s’ils n’aimaient mieux tout souffrir de lui que de le contredire.

Quel est ce vice, ce vice horrible, de voir un nombre infini d’hommes, non seulement obéir, mais servir, non pas être gouvernés, mais être tyrannisés, n’ayant ni biens, ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soient à eux ? De les voir souffrir les rapines, les paillardises, les cruautés, non d’une armée, non d’un camp barbare contre lesquels chacun devrait défendre son sang et sa vie, mais d’un seul ! Non d’un Hercule ou d’un Samson, mais d’un hommelet souvent le plus lâche, le  plus efféminé de la nation, qui n’a jamais flairé la poudre des batailles ni guère foulé le sable des tournois, qui n’est pas seulement inapte à commander aux hommes, mais encore à satisfaire la moindre femmelette ! Nommerons-nous cela lâcheté ? Appellerons-nous vils et couards ces hommes soumis ? Si deux, si trois, si quatre cèdent à un seul, c’est étrange, mais toutefois possible ; on pourrait peut-être dire avec raison : c’est faute de coeur. Mais si cent, si mille souffrent l’oppression d’un seul, dira-t-on encore qu’ils n’osent pas s’en prendre à lui, ou qu’ils ne le veulent pas, et que ce n’est pas couardise, mais plutôt mépris ou dédain ?

plus efféminé de la nation, qui n’a jamais flairé la poudre des batailles ni guère foulé le sable des tournois, qui n’est pas seulement inapte à commander aux hommes, mais encore à satisfaire la moindre femmelette ! Nommerons-nous cela lâcheté ? Appellerons-nous vils et couards ces hommes soumis ? Si deux, si trois, si quatre cèdent à un seul, c’est étrange, mais toutefois possible ; on pourrait peut-être dire avec raison : c’est faute de coeur. Mais si cent, si mille souffrent l’oppression d’un seul, dira-t-on encore qu’ils n’osent pas s’en prendre à lui, ou qu’ils ne le veulent pas, et que ce n’est pas couardise, mais plutôt mépris ou dédain ?

Enfin, si l’on voit non pas cent, non pas mille hommes, mais cent pays, mille villes, un million d’hommes ne pas assaillir celui qui les traite tous comme autant de serfs et d’esclaves, comment qualifierons-nous cela ? Est-ce lâcheté ? Mais tous les vices  ont des bornes qu’ils ne peuvent pas dépasser. Deux hommes, et même dix, peuvent bien en craindre un ; mais que mille, un million, mille villes ne se défendent pas contre un seul homme, cela n’est pas couardise : elle ne va pas jusque-là, de même que la vaillance n’exige pas qu’un seul homme escalade une forteresse, attaque une armée, conquière un royaume. Quel vice monstrueux est donc celui-ci, qui ne mérite pas même le titre de couardise, qui ne trouve pas de nom assez laid, que la nature désavoue et que la langue refuse de nommer ?…

ont des bornes qu’ils ne peuvent pas dépasser. Deux hommes, et même dix, peuvent bien en craindre un ; mais que mille, un million, mille villes ne se défendent pas contre un seul homme, cela n’est pas couardise : elle ne va pas jusque-là, de même que la vaillance n’exige pas qu’un seul homme escalade une forteresse, attaque une armée, conquière un royaume. Quel vice monstrueux est donc celui-ci, qui ne mérite pas même le titre de couardise, qui ne trouve pas de nom assez laid, que la nature désavoue et que la langue refuse de nommer ?…

Or ce tyran seul, il n’est pas besoin de le combattre, ni de l’abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s’agit pas de lui ôter  quelque chose, mais de ne rien lui donner. Pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu qu’il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt qui se font malmener, puisqu’ils en seraient quittes en cessant de servir. C’est le peuple qui s’asservit et qui se coupe la gorge ; qui, pouvant choisir d’être soumis ou d’être libre, repousse la liberté et prend le joug ; qui consent à son mal, ou plutôt qui le recherche…

quelque chose, mais de ne rien lui donner. Pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu qu’il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt qui se font malmener, puisqu’ils en seraient quittes en cessant de servir. C’est le peuple qui s’asservit et qui se coupe la gorge ; qui, pouvant choisir d’être soumis ou d’être libre, repousse la liberté et prend le joug ; qui consent à son mal, ou plutôt qui le recherche…

Certes, comme le feu d’une petite étincelle grandit et se renforce toujours, et plus il trouve de bois à brûler, plus il en dévore, mais se consume et finit par s’éteindre de lui-même  quand on cesse de l’alimenter, de même, plus les tyrans pillent, plus ils exigent ; plus ils ruinent et détruisent, plus on leur fournit, plus on les sert. Ils se fortifient d’autant, deviennent de plus en plus frais et dispos pour tout anéantir et tout détruire. Mais si on ne leur fournit rien, si on ne leur obéit pas, sans les combattre, sans les frapper, ils restent nus et défaits et ne sont plus rien, de même que la branche, n’ayant plus de suc ni d’aliment à sa racine, devient sèche et morte.

quand on cesse de l’alimenter, de même, plus les tyrans pillent, plus ils exigent ; plus ils ruinent et détruisent, plus on leur fournit, plus on les sert. Ils se fortifient d’autant, deviennent de plus en plus frais et dispos pour tout anéantir et tout détruire. Mais si on ne leur fournit rien, si on ne leur obéit pas, sans les combattre, sans les frapper, ils restent nus et défaits et ne sont plus rien, de même que la branche, n’ayant plus de suc ni d’aliment à sa racine, devient sèche et morte.

Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien ! Vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu, vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons des vieux  meubles de vos ancêtres ! Vous vivez de telle sorte que rien n’est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu’on vous laissât seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine, ne vous viennent pas des ennemis, mais certes bien de l’ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu’il est, de celui pour qui vous allez si courageusement à la guerre, et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir vous-mêmes à la mort. Ce maître n’a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps, et rien de plus que n’a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu’il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire.

meubles de vos ancêtres ! Vous vivez de telle sorte que rien n’est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu’on vous laissât seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine, ne vous viennent pas des ennemis, mais certes bien de l’ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu’il est, de celui pour qui vous allez si courageusement à la guerre, et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir vous-mêmes à la mort. Ce maître n’a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps, et rien de plus que n’a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu’il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire.

Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. Je ne vous demande pas de le pousser, de l’ébranler, mais seulement  de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre.

de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre.

À vrai dire, il est bien inutile de se demander si la liberté est naturelle, puisqu’on ne peut tenir aucun être en servitude sans lui faire tort : il n’y a rien au monde de plus contraire à la nature, toute raisonnable, que l’injustice. La liberté est donc naturelle ; c’est pourquoi, à mon avis, nous ne sommes pas seulement nés avec elle, mais aussi avec la passion de la défendre.

Les bêtes, si les hommes veulent bien les entendre, leur crient : « Vive la liberté ! » Plusieurs d’entre elles meurent aussitôt prises. Tel le poisson qui perd la vie sitôt tiré de l’eau, elles se laissent mourir pour ne point survivre à leur liberté naturelle. D’autres bêtes, des plus grandes aux plus petites, lorsqu’on les prend, résistent si fort  des ongles, des cornes, du bec et du pied qu’elles démontrent assez quel prix elles accordent à ce qu’elles perdent.

des ongles, des cornes, du bec et du pied qu’elles démontrent assez quel prix elles accordent à ce qu’elles perdent.

Ainsi donc, puisque tout être pourvu de sentiment sent le malheur de la sujétion et court après la liberté ; puisque les bêtes, même faites au service de l’homme, ne peuvent s’y soumettre qu’après avoir protesté d’un désir contraire, quelle malchance a pu dénaturer l’homme – seul vraiment né pour vivre libre – au point de lui faire perdre la souvenance de son premier état et le désir de le reprendre ?

Il y a trois sortes de tyrans. Les uns règnent par l’élection du peuple, les autres par la force des armes, les derniers par succession de race.

Quant à celui qui tient son pouvoir du peuple, il semble qu’il devrait être plus supportable ; il le serait, je crois, si dès qu’il se voit élevé au-dessus de tous les autres, flatté par je ne sais quoi qu’on appelle grandeur, il décidait de n’en plus bouger.

Ceux qui sont élus par le peuple le traitent comme un taureau à dompter, les conquérants comme leur proie, les successeurs comme un troupeau d’esclaves qui leur appartient par nature.

Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu’il est  assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu’il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir : il sert si bien, et si volontiers, qu’on dirait à le voir qu’il n’a pas seulement perdu sa liberté mais bien gagné sa servitude.

assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu’il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir : il sert si bien, et si volontiers, qu’on dirait à le voir qu’il n’a pas seulement perdu sa liberté mais bien gagné sa servitude.

Mais l’habitude, qui exerce en toutes choses un si grand pouvoir sur nous, a surtout celui de nous apprendre à servir et, comme on le raconte de Mithridate, qui finit par s’habituer au poison, celui de nous apprendre à avaler le venin de la servitude sans le trouver amer.

Je ne vois personne aujourd’hui qui, entendant parler de Néron, ne tremble au seul nom de ce vilain monstre, de cette sale  peste du monde. Il faut pourtant dire qu’après la mort, aussi dégoûtante que sa vie, de ce bouteleu, de ce bourreau, de cette bête sauvage, ce fameux peuple romain en éprouva tant de déplaisir, se rappelant ses jeux et ses festins, qu’il fut sur le point d’en porter le deuil.

peste du monde. Il faut pourtant dire qu’après la mort, aussi dégoûtante que sa vie, de ce bouteleu, de ce bourreau, de cette bête sauvage, ce fameux peuple romain en éprouva tant de déplaisir, se rappelant ses jeux et ses festins, qu’il fut sur le point d’en porter le deuil.

Je ne prétends certes pas que le pays et le sol n’y fassent rien, car partout et en tous lieux l’esclavage est amer aux hommes et la liberté leur est chère. Mais il me semble qu’on doit avoir pitié de ceux qui, en naissant, se trouvent déjà sous le joug, qu’on doit les excuser ou leur pardonner si, n’ayant pas même vu l’ombre de la liberté, et n’en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d’être esclaves.

Disons donc que, si toutes choses deviennent naturelles à l’homme lorsqu’il s’y habitue, seul reste dans sa nature celui qui  ne désire que les choses simples et non altérées. Ainsi la première raison de la servitude volontaire, c’est l’habitude. Voilà ce qui arrive aux plus braves chevaux qui d’abord mordent leur frein, et après s’en jouent, qui, regimbant naguère sous la selle, se présentent maintenant d’eux-mêmes sous le harnais et, tout fiers, se rengorgent sous l’armure. Ils disent qu’ils ont toujours été sujets, que leurs pères ont vécu ainsi. Ils pensent qu’ils sont tenus d’endurer le mal, s’en persuadent par des exemples et consolident eux-mêmes, par la durée, la possession de ceux qui les tyrannisent.

ne désire que les choses simples et non altérées. Ainsi la première raison de la servitude volontaire, c’est l’habitude. Voilà ce qui arrive aux plus braves chevaux qui d’abord mordent leur frein, et après s’en jouent, qui, regimbant naguère sous la selle, se présentent maintenant d’eux-mêmes sous le harnais et, tout fiers, se rengorgent sous l’armure. Ils disent qu’ils ont toujours été sujets, que leurs pères ont vécu ainsi. Ils pensent qu’ils sont tenus d’endurer le mal, s’en persuadent par des exemples et consolident eux-mêmes, par la durée, la possession de ceux qui les tyrannisent.

Il s’en trouve toujours certains, mieux nés que les autres, qui sentent le poids du joug et ne peuvent se retenir de le secouer,  qui ne s’apprivoisent jamais à la sujétion et qui n’ont garde d’oublier leurs droits naturels, leurs origines, leur état premier, et s’empressent de les revendiquer en toute occasion. Ceux-là, ayant l’entendement net et l’esprit clairvoyant, ne se contentent pas, comme les ignorants, de voir ce qui est à leurs pieds sans regarder ni derrière ni devant. Ils se remémorent les choses passées pour juger le présent et prévoir l’avenir. Ce sont eux qui, ayant d’eux-mêmes la tête-bien faite, l’ont encore affinée par l’étude et le savoir.

qui ne s’apprivoisent jamais à la sujétion et qui n’ont garde d’oublier leurs droits naturels, leurs origines, leur état premier, et s’empressent de les revendiquer en toute occasion. Ceux-là, ayant l’entendement net et l’esprit clairvoyant, ne se contentent pas, comme les ignorants, de voir ce qui est à leurs pieds sans regarder ni derrière ni devant. Ils se remémorent les choses passées pour juger le présent et prévoir l’avenir. Ce sont eux qui, ayant d’eux-mêmes la tête-bien faite, l’ont encore affinée par l’étude et le savoir.

Le grand Turc s’est bien aperçu que les livres et la pensée donnent plus que toute autre chose aux hommes le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie. Le zèle et la passion de ceux qui sont restés, malgré les circonstances, les dévots de la liberté, restent communément sans effet, quel que soit leur nombre, parce qu’ils ne peuvent s’entendre. Les tyrans leur enlèvent toute liberté de faire, de parler et presque de penser, et ils demeurent isolés dans leurs rêves.

Mais ce qui est certain, c’est que le tyran ne croit jamais sa puissance assurée s’il n’est pas parvenu au point de n’avoir pour sujets que des hommes sans valeur.

Tel est le penchant naturel du peuple ignorant qui, d’ordinaire, est plus nombreux dans les villes : il est soupçonneux envers celui qui l’aime et confiant envers celui qui le trompe. Ne croyez  pas qu’il y ait nul oiseau qui se prenne mieux à la pipée, ni aucun poisson qui, pour la friandise du ver, morde plus tôt à l’hameçon que tous ces peuples qui se laissent promptement allécher à la servitude, pour la moindre douceur qu’on leur fait goûter. C’est chose merveilleuse qu’ils se laissent aller si promptement, pour peu qu’on les chatouille. Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ce moyen, cette pratique, ces allèchements étaient ceux qu’employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets sous le joug. Ainsi les peuples abrutis, trouvant beaux tous ces passe-temps, amusés d’un vain plaisir qui les é

pas qu’il y ait nul oiseau qui se prenne mieux à la pipée, ni aucun poisson qui, pour la friandise du ver, morde plus tôt à l’hameçon que tous ces peuples qui se laissent promptement allécher à la servitude, pour la moindre douceur qu’on leur fait goûter. C’est chose merveilleuse qu’ils se laissent aller si promptement, pour peu qu’on les chatouille. Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ce moyen, cette pratique, ces allèchements étaient ceux qu’employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets sous le joug. Ainsi les peuples abrutis, trouvant beaux tous ces passe-temps, amusés d’un vain plaisir qui les é blouissait, s’habituaient à servir aussi niaisement mais plus mal que les petits enfants n’apprennent à lire avec des images brillantes.

blouissait, s’habituaient à servir aussi niaisement mais plus mal que les petits enfants n’apprennent à lire avec des images brillantes.

Dès qu’un roi s’est déclaré tyran, tout le mauvais, toute la lie du royaume, je ne dis pas un tas de petits friponneaux et de faquins qui ne peuvent faire ni mal ni bien dans un pays, mais ceux qui sont possédés d’une ambition ardente et d’une avidité notable se groupent autour de lui et le soutiennent pour avoir part au butin et pour être, sous le grand tyran, autant de petits tyranneaux.

Quand je pense à ces gens qui flattent le tyran pour exploiter sa tyrannie et la servitude du peuple, je suis presque aussi souvent ébahi de leur méchanceté qu’apitoyé de leur sottise.

Qu’on parcoure toutes les histoires anciennes et qu’on rappelle toutes celles dont nous nous souvenons, on verra combien  nombreux sont ceux qui, arrivés par de mauvais moyens jusqu' à l’oreille des princes, soit en flattant leurs mauvais penchants, soit en abusant de leur naïveté, ont fini par être écrasés par ces mêmes princes, qui avaient mis autant de facilité à les élever que d’inconstance à les défendre. Parmi le grand nombre de ceux qui se sont trouvés auprès des mauvais rois, il en est peu ou presque pas qui n’aient éprouvé eux-mêmes la cruauté du tyran, qu’ils avaient auparavant attisée contre d’autres. Souvent enrichis à l’ombre de sa faveur des dépouilles d’autrui, ils l’ont à la fin enrichi eux-mêmes de leur propre dépouille.

nombreux sont ceux qui, arrivés par de mauvais moyens jusqu' à l’oreille des princes, soit en flattant leurs mauvais penchants, soit en abusant de leur naïveté, ont fini par être écrasés par ces mêmes princes, qui avaient mis autant de facilité à les élever que d’inconstance à les défendre. Parmi le grand nombre de ceux qui se sont trouvés auprès des mauvais rois, il en est peu ou presque pas qui n’aient éprouvé eux-mêmes la cruauté du tyran, qu’ils avaient auparavant attisée contre d’autres. Souvent enrichis à l’ombre de sa faveur des dépouilles d’autrui, ils l’ont à la fin enrichi eux-mêmes de leur propre dépouille.

Et même les gens de bien – il arrive parfois que le tyran les aime, si avancés qu’ils soient dans sa bonne grâce, si brillantes que soient en eux la vertu et l’intégrité ; ces gens de bien, dis-je, ne sauraient se maintenir auprès du tyran ; il faut qu’ils se ressentent aussi du mal commun et qu’ils éprouvent la tyrannie à leurs dépens.

En vérité, quelle amitié attendre de celui qui a le coeur assez dur pour haïr tout un royaume qui ne fait que lui obéir, et d’un être qui, ne sachant aimer, s’appauvrit lui-même et détruit son propre empire ?

Certainement le tyran n’aime jamais, et n’est jamais aimé. L’amitié est un nom sacré, une chose sainte. Elle n’existe qu’entre gens de bien. Elle naît d’une mutuelle estime et  s’entretient moins par les bienfaits que par l’honnêteté. Ce qui rend un ami sûr de l’autre, c’est la connaissance de son intégrité. Il en a pour garants son bon naturel, sa fidélité, sa constance. Il ne peut y avoir d’amitié là où se trouvent la cruauté, la déloyauté, l’injustice. Entre méchants, lorsqu’ils s’assemblent, c’est un complot et non une société. Ils ne s’aiment pas mais se craignent. Ils ne sont pas amis, mais complices.

s’entretient moins par les bienfaits que par l’honnêteté. Ce qui rend un ami sûr de l’autre, c’est la connaissance de son intégrité. Il en a pour garants son bon naturel, sa fidélité, sa constance. Il ne peut y avoir d’amitié là où se trouvent la cruauté, la déloyauté, l’injustice. Entre méchants, lorsqu’ils s’assemblent, c’est un complot et non une société. Ils ne s’aiment pas mais se craignent. Ils ne sont pas amis, mais complices.

N’est-il pas déplorable que, malgré tant d’exemples éclatants, sachant le danger si présent, personne ne veuille tirer leçon des misères d’autrui et que tant de gens s’approchent encore si volontiers des tyrans ? Qu’il ne s’en trouve pas un pour avoir la prudence et le courage de leur dire, comme le renard de la fable au lion qui faisait le malade : « J’irais volontiers te rendre visite dans ta tanière ; mais je vois assez de traces de bêtes qui y entrent ; quant à celles qui en sortent, je n’en vois aucune. »

Ces misérables voient reluire les trésors du tyran ; ils  admirent, tout ébahis, les éclats de sa magnificence ; alléchés par cette lueur, ils s’approchent sans s’apercevoir qu’ils se jettent dans une flamme qui ne peut manquer de les dévorer.

admirent, tout ébahis, les éclats de sa magnificence ; alléchés par cette lueur, ils s’approchent sans s’apercevoir qu’ils se jettent dans une flamme qui ne peut manquer de les dévorer.

Se peut-il donc qu’il se trouve quelqu’un qui, face à un tel péril et avec si peu de garanties, veuille prendre une position si malheureuse et servir avec tant de souffrances un maître aussi dangereux ? Quelle peine, quel martyre, grand Dieu ! Être occupé nuit et jour à plaire à un homme, et se méfier de lui plus que de tout autre au monde. Avoir toujours l’ œil aux aguets, l’oreille aux écoutes, pour épier d’où viendra le coup, pour découvrir les embûches, pour tâter la mine de ses concurrents, pour deviner le traître. Sourire à chacun et se méfier de tous, n’avoir ni ennemi ouvert ni ami assuré, montrer toujours un visage riant quand le coeur est transi ; ne pas pouvoir être joyeux, ni oser être triste !

Ceux-là, les peuples, les nations, tous à l’envi jusqu’aux paysans, jusqu’aux laboureurs, connaissent leurs noms, décomptent leurs vices ; ils amassent sur eux mille outrages,  mille insultes, mille jurons. Toutes les prières, toutes les malédictions sont contre eux. Tous les malheurs, toutes les pestes, toutes les famines leur sont comptées ; et si l’on fait parfois semblant de leur rendre hommage, dans le même temps on les maudit du fond du coeur et on les tient plus en horreur que des bêtes sauvages.

mille insultes, mille jurons. Toutes les prières, toutes les malédictions sont contre eux. Tous les malheurs, toutes les pestes, toutes les famines leur sont comptées ; et si l’on fait parfois semblant de leur rendre hommage, dans le même temps on les maudit du fond du coeur et on les tient plus en horreur que des bêtes sauvages.  Voilà la gloire, voilà l’honneur qu’ils recueillent de leurs services auprès des gens qui, s’ils pouvaient avoir chacun un morceau de leur corps, ne s’estimeraient pas encore satisfaits, ni même à demi consolés de leur souffrance. Même après leur mort, leurs survivants n’ont de cesse que le nom de ces mangepeuples ne soit noirci de l’encre de mille plumes, et leur réputation déchirée dans mille livres.

Voilà la gloire, voilà l’honneur qu’ils recueillent de leurs services auprès des gens qui, s’ils pouvaient avoir chacun un morceau de leur corps, ne s’estimeraient pas encore satisfaits, ni même à demi consolés de leur souffrance. Même après leur mort, leurs survivants n’ont de cesse que le nom de ces mangepeuples ne soit noirci de l’encre de mille plumes, et leur réputation déchirée dans mille livres.

Pour moi, je pense – et ne crois pas me tromper, puisque rien n’est plus contraire à un Dieu bon et libéral que la tyrannie, qu’il réserve là-bas tout exprès, pour les tyrans et leurs complices, quelque peine particulière.

Étienne de la Boëtie, humaniste et poète français (1530-1663).

![]() chercheursdeverites

17/08/2011

chercheursdeverites

17/08/2011

Au temps où les créatures de la terre se comprenaient encore entre elles, un chef de famille aisé vivait dans un petit village, au sein d'une contrée fertile. Sa vieille mère était encore auprès de lui. Dans le vaste enclos familial qu'entouraient les cases des différents membres de la maisonnée, plusieurs animaux, parmi lesquels un chien, un coq, un bouc, un bœuf et un cheval, déambulaient en liberté.

Un jour, dans un village situé à environ deux jours de marche, un vieillard, réputé pour sa sagesse, vint à mourir. Le chef de famille fut obligé de s'absenter pour se rendre à ses funérailles, en compagnie de quelques autres habitants du village.

« Je me sens très fatiguée, lui dit sa vieille maman. Reviens le plus vite possible.

- Sois tranquille, mère, je ne m'attarderai pas. Dans cinq ou six jours au plus, je serai de retour. »

Sa mère lui donna sa bénédiction pour le voyage, puis alla s'allonger dans sa case. Au moment du départ, le chef de famille appela le chien :

« Chien ! dit-il. Pendant mon absence, tu seras le gardien de la maison. Tiens-toi ici, à l'entrée de l'enclos. Surveille tout ce qui se passe au-dedans comme au-dehors, et en aucun cas ne quitte ton poste ! Si un incident se produit à l'intérieur, que le coq, le bouc, le bœuf ou le cheval s'en occupent et remettent de l'ordre s'il le faut. Tu m'as bien compris ?

- Oui maître ! » dit le chien. Et, joignant le geste à la parole, il frétilla de la queue et présenta sa tête pour être caressé. Le maître lui tapota gentiment le crâne, puis, rassuré, partit rejoindre ses compagnons de route.

Deux jours après son départ, un matin de très bonne heure, alors que les premiers rayons du soleil commençaient à peine à dorer le toit des cases, le chien perçut un bruit étrange qui semblait venir de la case de la vieille maman. Celle-ci, à l'abri d'une moustiquaire, reposait encore. Une lampe à huile brûlait doucement à ses côtés.

Justement le coq de la maison était en train de picorer devant la case de la vieille femme, à la recherche de quelques grains de mil échappés des mortiers.

« Coq ! Coq ! appela le chien.

- Que me veux-tu, chien ?

- Quel est ce bruit qui semble venir de la case où repose la mère du maître ?

- Ce sont deux lézards qui se battent, accrochés au plafond de la case. Voilà déjà un bon moment qu'ils se disputent le cadavre d'une mouche morte.

- Je t'en prie, coq, va leur demander de cesser leur lutte. Et s'ils ne veulent rien savoir, oblige-les à se séparer.

- Comment, chien ! s'indigna le coq, la crête frémissante. Tu me demandes à moi, roi de la basse-¬cour, chargé d'annoncer chaque matin l'apparition du soleil, d'aller m'occuper d'une querelle de lézards ?

- La mère de notre maître est malade, insista le chien. Le bruit que font les lézards peut l'incommoder. Et puis, il n'y a pas de petite querelle, comme il n'y a pas de petit incendie. Nul ne sait ce qui peut en résulter...

- Va donc les séparer toi-même !

- Je ne peux pas. Le maître m'a ordonné de ne pas bouger de cet endroit...

- Alors débrouille-toi ! Ce n'est pas mon affaire. D'ailleurs, qui peut se soucier d'une querelle de lézards!... » Et, soulevant les longues plumes de sa queue, le coq recommença à picorer par-ci par-là.

Le bouc, barbu comme un patriarche, vint à passer.

« Bouc ! Bouc ! appela le chien.

- Que me veux-tu? dit le bouc.

- Voudrais-tu aller séparer les deux lézards qui se battent dans la case de notre maîtresse? Il n'y a pas de petite querelle...

- Pour qui me prends-tu ? chevrota le bouc. C'est bien à moi que tu t'adresses, moi, le maître incontesté de toute une maisonnée de chèvres, alors que le coq lui-même n'a pas voulu s'occuper de cette affaire ? Si cette bagarre te gêne, pourquoi ne pas t'en occuper toi-même ?

- J'ai reçu l'ordre du maître de ne pas quitter la porte durant toute son absence.

- Eh bien, reste à la porte, laisse-nous en paix, et laisse les lézards à leur querelle ! Tout ce qui peut leur arriver, c'est de tomber et de se fracasser la tête sur le sol, et ce sera bien fait pour eux ! Jamais guerre de lézards n'a nui à personne... Une querelle de lézards, vraiment !» Et, relevant dédaigneusement sa barbiche, le bouc s'éloigna...

Pendant ce temps, les deux lézards continuaient de s'entremêler, de se mordiller, de se donner des coups de patte et de pousser des crachotements furieux. Inquiet, le chien appela le bœuf, qui ruminait tranquillement dans un coin de la cour :

« Bœuf ! Bœuf !

- Que me veux-tu ? mugit le bœuf, sans doute dérangé dans quelque rêve agréable.

- Deux lézards se battent dans la case de notre maîtresse. Voudrais-tu aller les séparer ? Aucune querelle n'est petite. Nul ne sait ce qui peut en résulter...

- Une querelle de lézards ! s'esclaffa le bœuf. Tu veux que moi, bœuf, le plus fort et le plus ancien des animaux de cette maison, je m'occupe d'une querelle de lézards ? Pas un mot de plus, chien ! Ou d'un coup de mes cornes effilées je te transperce le ventre !»

Le chien rabattit ses oreilles et se tut. Les lézards, crachotant de plus belle, continuaient de se battre furieusement.

Voyant passer le cheval, le chien fit une dernière tentative :

« Cheval ! Cheval !

- Qu'y a-t-il, chien ?

- Voudrais-tu aller séparer les deux lézards qui se battent pour une mouche morte dans la case de la vieille maman ? Comme tu le sais, il n'y a pas de petite querelle...

- Vraiment, chien, hennit le cheval, tu as une bien mauvaise opinion de moi ! Quand le coq, le bouc et le bœuf ont refusé de s'occuper de cette affaire ridicule, tu veux que ce soit moi, le plus noble des animaux, un pur-sang consacré uniquement à la course, qui aille m'en occuper ? Que veux-tu que cela me fasse, à moi, une querelle de lézards pour une mouche morte ! Va donc t'en occuper toi-même !

- Je ne peux pas, dit le chien. l'ai reçu l'ordre de ne pas quitter mon poste.

- Eh bien, restes-y et laisse-nous en paix ! Jamais guerre de lézards n'a gêné personne.» Et, secouant sa crinière, le cheval s'éloigna à son tour.

Désemparé, ne sachant plus que faire, le chien se tut. Les oreilles basses, le museau posé sur ses pattes antérieures, il regardait tristement la cour où chacun vaquait, se promenait ou se reposait sans se soucier de rien.

Mais voilà que nos deux lézards, à force de se tortiller, se détachent du plafond et viennent tomber sur la lampe à huile. La mèche enflammée sort de la lampe, elle effleure la moustiquaire, la moustiquaire prend feu, et bientôt le lit est en flammes. La vieille maman appelle au secours... Des cris s'élèvent de partout dans l'enclos... On accourt, on dégage la pauvre femme, et à force de jeter des calebasses pleines d'eau sur le lit on réussit à éteindre le feu. Hélas, la pauvre vieille est gravement brûlée. Elle respire encore, mais sa vie ne tient qu'à un fil.

Le guérisseur du village est appelé en hâte. Il examine la malade, hoche la tête...

«Il faut badigeonner les brûlures avec du sang de poulet, dit-il. Trouvez-m'en un, je vais le sacrifier et prononcer sur lui les paroles rituelles. Ensuite, faites un bouillon avec ses restes et essayez d'en faire boire à la malade.

- Justement, il y a un coq dans la cour ! » s'écrie quelqu'un. On se précipite, on donne la chasse au coq qui court en tous sens, battant des ailes et poussant des glapissements de protestation. Peine perdue ! Bientôt un homme l'attrape, le saisit par les pattes et l'emporte au-dehors pour être sacrifié.

Comme il passe devant le chien, pendu par les pattes et la tête ballotante, la voix tout enrouée à force d'avoir crié, le coq gémit :

« Ah ! chien ! Si seulement je m'étais occupé de cette querelle de lézards ! Voilà qu'aujourd'hui je vais y laisser ma vie !

- Eh oui ! fait le chien. Je te l'avais bien dit, qu'il n'y a pas de petite querelle. Si tu m'avais écouté, tu n'en serais pas là maintenant.»

Après le sacrifice du coq, on badigeonne les brûlures de la malade avec le sang recueilli, puis on prépare un bon bouillon de poulet. Quelqu'un va jeter les os au chien. « Pauvre coq ! dit celui-ci. Si tu avais accepté d'user de ton autorité pour arrêter cette bagarre, on ne me donnerait pas aujourd'hui tes os en guise de repas... »

Hélas! Avant même d'avoir pu avaler une gorgée de bouillon, la vieille maman, trop gravement atteinte, rend son dernier soupir. Alors que tous se lamentent dans la maison, un homme va chercher le cheval pur-sang, le selle et le fait monter par un jeune garçon habitué des courses de chevaux. Il lui tend une cravache. « Fais vite ! lui dit-il. Fonce jusqu'au village où se trouve le chef de famille, annonce-lui le décès de sa mère et ramène-le immédiatement. Lui seul peut s'occuper des funérailles.»

Le jeune garçon, ravi de monter le pur-sang, s'élance d'un bond sur son dos, le cingle d'un coup de cravache et, poussant un grand cri, le fait démarrer comme une flèche. Durant des heures il le fait galoper, galoper, galoper... À force de cris, de coups de cravache et de coups de talon, il le pousse tellement que le pauvre cheval, haletant, l'écume ruisselant des mâchoires, arrive au village voisin en fin de matinée, juste comme le soleil se trouve droit au-dessus des crânes.

Le garçon aperçoit le chef de famille parmi les hommes assemblés, et va lui annoncer le drame. Bouleversé, ce dernier n'a qu'une idée en tête : rentrer chez lui sans perdre un instant afin de rendre à sa mère les derniers devoirs qu'il lui doit. Sans se soucier de chercher une monture plus fraîche, il bondit sur le dos du pur-sang encore couvert de sueur, prend le gamin en croupe et, à ,grands coups de cravache, lance à son tour le cheval sur le chemin du village.

Pauvre pur-sang, qui se considérait comme trop noble pour s'occuper d'une vulgaire histoire de lézards !... Jamais encore il n'a été soumis à pareille épreuve ! Fouetté, éperonné, une double charge sur le dos, le voilà forcé de refaire au grand galop la longue route qu'il a déjà parcourue le matin avec tant de mal. Couvert d'écume, les flancs ensanglantés, les yeux hors des orbites, vers la fin de l'après-midi il arrive enfin devant l'enclos familial. Le maître et le gamin sautent à terre et rejoignent les membres de la mai¬sonnée. Quant au pauvre cheval, les poumons en feu, crachant une écume rougeâtre, il fait encore quelques pas... Puis, le cœur à bout, il s'écroule à côté du chien. Comme on dit en Afrique, « son cœur a éclaté ».

Avant d'expirer, il trouve encore la force de dire dans un dernier souffle :

« Ah ! chien ! Si seulement j'avais écouté ton conseil, je ne laisserais pas ma vie aujourd'hui dans cette querelle de lézards !

- Hélas, mon ami! soupire le chien. Voilà les tristes conséquences d'une "petite querelle" ! »

Pendant ce temps, le chef de famille, après s'être recueilli auprès du corps de sa mère, ordonne le creusement de la tombe. Or, selon la coutume du village, avant d'enterrer un défunt il faut d'abord « ouvrir» rituellement sa tombe en y versant du sang de bouc. La chair de l'animal sert ensuite à nourrir les visiteurs venus présenter leurs condoléances.

Aussitôt, deux hommes se saisissent du bouc qui, sans méfiance, se prélassait dans la cour. Ils le tirent par les cornes vers l'emplacement des sacrifices. En passant devant le chien, le bouc chevrote tristement:

« Oh, chien ! Combien tu avais raison ! Si seulement je m'étais occupé de cette querelle de lézards, aujourd'hui on ne me sacrifierait pas !

- Hélas oui, mon ami ! répond le chien. Si tu avais pris la peine d'arrêter cette petite bagarre, aujourd'hui tu aurais la vie sauve !»

Une fois le bouc égorgé, un ancien recueille son sang et va « ouvrir» rituellement la tombe de la vieille maman. Celle-ci est enfin inhumée selon les règles, avec tous les honneurs dus à son rang et à son âge. On fait rôtir le reste de la viande pour nourrir les visiteurs, et on porte au chien une bonne part de chair et d'os...

Quarante jours après le décès, moment où l'âme des défunts est censée se libérer des derniers liens qui la retiennent encore dans le monde terrestre, des gens arrivent de tous les villages avoisinants pour participer à la grande cérémonie du « quarantième jour ». Pour nourrir tout ce monde, le chef de famille est obligé de sacrifier le bœuf. Avant de mourir, celui-ci lance au chien :

« Ah ! chien ! Si seulement j'avais accepté de m'occuper de cette querelle de lézards !... » Plein de pitié, le chien pousse un grand soupir. Mais lorsqu'un peu plus tard on lui apporte une énorme part d'os et de morceaux de viande, il les dévore sans façon...

Ainsi, à cause de la bataille de deux petits lézards pour une mouche morte, modeste querelle dont personne ne voulut s'occuper, non seulement nos fiers amis le coq, le bouc, le bœuf et le cheval y laissèrent la vie, mais il en résulta un incendie, et une mort qui endeuilla toute la maisonnée... Seul le chien, fidèle à son devoir, sortit indemne de cette tourmente, et y trouva même une récompense inattendue...

En Afrique, les vieux enseignent aux jeunes : « Dès que vous assistez à une querelle, si minime soit-elle, intervenez, séparez les combattants et faites tout pour les réconcilier ! Car le feu et la querelle sont les deux seules choses qui, sur cette terre, peuvent mettre au monde des enfants plus colossaux qu'eux-mêmes : un incendie ou une guerre. »

Récit de Amadou Hampâté Bâ, d'après un conte traditionnel du Mali. Extrait du recueil "Il n'y a pas de petite querelle".

![]() chercheursdeverites

14/06/2011

chercheursdeverites

14/06/2011

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup,

Il enrichit ceux qui le reçoivent

Sans appauvrir ceux qui le donnent.

Il ne dure qu'un instant

Mais son souvenir est parfois éternel.

Personne n'est assez riche pour s'en passer,

Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter

Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires.

Il est le signe sensible de l'amitié.

Un sourire donne du repos à l'être fatigué,

Rend du courage aux plus découragés.

Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler,

Car c'est une chose qui n'a de valeur

Qu'à partir du moment où il se donne.

Et si parfois vous rencontrez une personne

Qui ne sait plus avoir le sourire,

Soyez généreux, donnez-lui le votre

Car nul n'a autant besoin d'un sourire

Que celui qui ne peut en donner aux autres.

Anonyme